2024年8月28日,覃松林像往常一样,在贵阳会见生意伙伴,商谈一笔重要的采购合同。正当谈判步入关键阶段,一条突如其来的短信弹出在手机屏幕上:“覃松林,我是刘警官,请你马上和我联系,否则我强制传唤你到案!”

短信发件人是贵阳市公安局云岩分局经侦大队民警刘某军。这一声“传唤”如同晴天霹雳,不仅打乱了会议节奏,也让覃松林瞬间陷入惊慌。当天的交易就此告吹,损失逾200万元。

对于这场“横祸”,他感到难以置信。实际上,是他的哥哥覃义海早在2017年就被卷入了一起合同诈骗案件,办案民警一直是刘某军牵头。案件至今已经拉锯八年。其间两次立案、两次不予起诉,刑事拘留、取保候审往复循环,如今又将迎来第三次立案。

企业已倒、资金链断裂、员工四散……覃义海曾经掌舵的贵州富象季水电开发有限公司早已名存实亡。

合同纠纷变刑案,八年反复拉锯

故事的起点,仅是一场未能顺利履约的工程分包民事合同。

2014年7月,贵州富象季水电开发有限公司与邹书杭签订了一份《土石方场平工程施工合同》,邹书杭按约支付了数十万元保证金。彼时,覃义海作为该公司的总经理,项目也取得了贵州省发改委的初步批复(黔发改能源【2014】534号)。

然而,该项目因地方政府提出高额土地款、保证金,企业资金周转困难,始终未能备案立项,最终搁浅。2015年起,邹书杭开始频繁要求退还保证金。覃义海曾主动承诺偿还,并以白酒抵债,但因公司持续亏损,始终未能全部兑现。

直到2017年,这场商业纠纷被举报为“合同诈骗”。2017年10月,覃义海遭贵阳云岩警方刑拘。经过调查,2017年11月13日,覃义海于被云岩警方取保候审,2021年5月贵阳市公安局云岩区分局认定事实不清,证据不足,撤销案件。

然而这场风波并未终止。2022年,警方再次以相同指控对覃义海立案侦查,并再次刑拘。这一次的报案人仍是邹书杭。

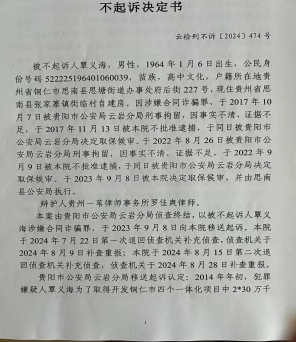

2024年9月,云岩区检察院再次作出“不予起诉”决定,认定“事实不清,证据不足,不符合起诉条件”(云检刑不诉【2024】474号)。

令人费解的是,2025年,覃义海却接到接近警方人士的“口头通知”——案件即将“第三次”立案,主办警官依旧是刘某军。

一事三理,以刑追债何以大行其道?

根据意见书表示,这场持续八年的纠纷本质上属于民事合同履行不当问题,原始合同签订合法、公司具有资质、批复文件真实存在,项目失败虽造成对方损失,但主观上并无非法占有的动机。

值得注意的是,该案的“转折点”在于企业未能及时退还保证金而遭举报。举报方式则并非通过民事诉讼追讨债务,而是通过公安报案、主张诈骗,借用刑事手段追债。

事实上,自2016年以来,中央层面多次出台文件强调“防止以刑事手段干预经济纠纷”,包括《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》与《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等,均要求严格划清经济纠纷与经济犯罪的界限。

法律界人士指出,如果把正常的履约失败等视作“诈骗”,一旦立案便可冻结企业账户、传唤法人,极易造成企业运营瘫痪、员工失业,背离了法治保障营商环境的初衷。

据法律工作者透露:“即使认定存在违约,也应由法院民事审判予以解决,公安机关不应越界。像这样反复立案,很难让人相信执法公正性。

“传唤式司法”的隐性伤害

在覃义海的记忆中,2017年至今,民警刘某军曾多次以“协助调查”为由,传唤或口头约谈。虽然大多时候并未形成正式司法文书,但这类“灰色传唤”却造成了极大的心理负担和生活干扰。

2022年他再次被拘留,直至检方拒绝批捕才恢复自由。但自由恢复之后,一系列社会后果已不可逆转:公司投资人撤资,银行账户冻结,合作项目中止,员工流失,数年心血毁于一旦。

“这不是一次传唤,而是一场对企业信用体系的打击。”覃义海无奈地表示。

更让他想不通的是:“在这九年间,警方办案人员从未真正调取过我们公司项目建设前期的合法批文文件,也从未请第三方评估项目真实性。我们有完整材料,但他们似乎并不想听。”

与此同时,他的弟弟覃松林也因频繁被警方以“配合调查”为由骚扰,生意一落千丈。

“如果‘连带影响’的方式可以随意使用,那么谁还敢做生意?” 覃松林经常这样喃喃自语。

“优化营商环境”口号背后

2023年,贵阳市出台《优化营商环境专项行动方案》,提出要“依法保护企业合法权益,防止以刑事手段干预经济活动”。

然而,覃义海的遭遇似乎与这一愿景背道而驰。在当地企业主圈子里,覃义海的故事已被口耳相传,成为“典型反面教材”。

“与其谈投资前景,不如问问能否保证不被突然立案。”一位不愿透露姓名的本地企业家说。

一位曾担任招商顾问的政府人士也直言:“我们招商时嘴上说得很漂亮,真有人投钱来,一旦有纠纷、有举报,就进了这种怪圈。说白了,政府、司法、公安系统还没有真正站在保护民营企业的位置上。”

这不仅是个案的法律问题,更是一种系统性风险——地方治理结构中,法治保障滞后于行政惯性,导致本应通过民事渠道解决的问题频频陷入刑事轨道,极大挫伤企业信心。

【编后】

法治的边界感,营商的信任感

从2017年至2025年,贵州富象季公司从一家具备省级批复资质的水电投资企业,逐步陷入冗长而沉重的“合同诈骗”调查中。

其间两次检方不予起诉,两次刑事拘留,数十次传唤,却始终未有定论。不仅企业受损,个人名誉扫地,社会信任崩塌。而今,第三次立案的阴云再次逼近。

覃义海说:“我不是不愿还钱,更不是想赖账。只是,如果每一个合同纠纷都能被无限次立案侦查,那还有什么法律保障?还有谁愿意再投资?”

现实已给出回答:他名下公司倒闭、业务停摆,亲属受牵连。

法治的温度,来自边界感;营商的信心,源于确定性。贵州贵阳样本显示,在经济活动不断复苏、市场活力亟待激发的当下,司法介入民事纠纷的灰色地带依然存在。

当“八年三立案”成为某种常态,法治化营商环境的口号也面临自我质疑:我们是否真正落实了“疑罪从无”?是否真正实现了“企业合法权益受保护”?是否真正认识到“执法边界”才是市场安全的前提?

营商环境是一个地方法治文明、政务效率和社会信任的综合体现。

覃义海案虽是一桩个案,却是营商法治的一个剖面,揭示出在口号之外,现实中司法与行政交叉影响下的制度缝隙与企业生存危机。

如果不能从制度上为企业撑起一把“看得见的保护伞”,就算喊出再多的“优化环境”口号,也难以挽回已动摇的市场信心。

改善营商环境,贵阳任重道远。